Введение

Невиданный революционный эксперимент в нашем отечестве в 1917 г. привел к жесточайшим гонениям на Русскую Православную Церковь. Политические реалии поставили Церковь в ранее не ведомые для нее условия. Новая стратегическая линия советской власти рассматривала религию как архаический пережиток прошлого. Идеологи нового атеистического строя убеждали, что религия со временем неизбежно уйдет из общественного сознания по мере экономического и социального развития страны.

Однако гонения носили не только идеологический характер. Атеистическая власть обрушила на верующих небывалый по жестокости террор, аналога которому не было в нашей истории. Знакомство со сведениями о новомучениках, пострадавших в годы гонений, не может никого оставить равнодушным, независимо от того, верит ли человек в Бога или не верит. На пике гонений на Церковь за 1937–1938 гг. было казнено 100 000, а репрессировано 200 000 верующих христиан. К 1939 г. на территории СССР упразднили все монашеские обители, которых насчитывалось в Российской империи около тысячи, а из 60 000 действующих до революции храмов незакрытыми оставалось около сотни. Уже были сфабрикованы обвинения на остававшихся на свободе архиереев. Они могли быть арестованы в любое время.

Целью данной статьи является обоснование предположения, что письмо святителя Афанасия (Сахарова) опосредованно положительно повлияло на изменение мировоззрения Г. М. Маленкова.

История вопроса

Историки, исследующие динамику церковно-государственной политики в советский период, согласно свидетельствуют о смене курса советского правительства по отношению к Церкви после начала Великой Отечественной войны. Профессор О. Ю. Васильева даже называет период с 1943 по 1953 гг. «золотым веком» церковно-государственных связей. Однако историки И. А. Курляндский и К. Светозарский считают, что мотивом поворота власти навстречу Русской Православной Церкви послужил прагматический расчет. И. В. Сталин, по мнению исследователей, посчитал, что политика формального сближения с Церковью выгодна для государства. Но преследование верующих христиан в послевоенные годы хоть и резко сократилось, но не прекратилось. Некоторые священнослужители отбывали наказание по 58-й статье в особых исправительных учреждениях, сформированных в системе ГУЛАГ для политических оппозиционеров.

Изучением биографии, трудов и эпистолярного наследия епископа Афанасия (Сахарова) занималось немало исследователей. Особенно много монографий и статей посвятила святителю Афанасию (Сахарову) старший научный сотрудник ПСТГУ О. В. Косик. Кроме того, историей жизненного подвига и письменного наследия святителя Афанасия занимались О. И. Хайлова, А. Г. Кравецкий, игуменья Сергия (Ежикова), протоиерей Георгий Морохин, Д. Д. Черепанов.

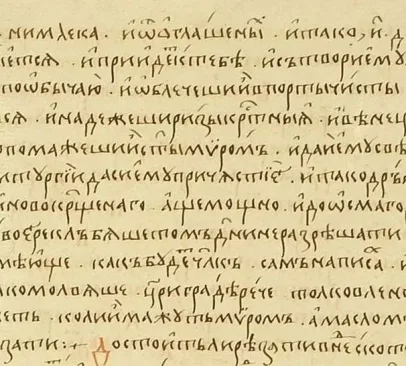

Источником для написания данной работы послужило письмо епископа Афанасия (Сахарова) председателю Совета Министров СССР Г. М. Маленкову, опубликованное в сборнике биографических материалов о святителе Афанасии «Молитва всех вас спасет».

Святитель Афанасий (Сахаров)

Будущий епископ, в миру Сергей Григорьевич Сахаров родился в Тамбовской губернии в 1887 г. в семье надворного советника. Рано лишился отца, воспитывался матерью, желавшей, чтобы сын принял монашеский постриг. С отроческих лет Сергей Сахаров более всего полюбил богослужение и молитву. В 1912 г. успешно окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, которую получил за диссертацию по теме «Настроение верующей души по Триоди Постной». Обучаясь в духовной академии, будущий епископ Ковровский особенно полюбил литургику и агиологию. Нарочито внимательный к богослужебным текстам, он находил для своей души особенное богословие в церковных песнопениях. Ректор Московских духовных школ епископ Феодор (Поздеевский) постриг студента Сергея Сахарова в монашество с именем Афанасий в честь Афанасия, Патриарха Цареградского. Этим же преосвященным монах Афанасий был рукоположен в иеродьякона, а затем — во иеромонаха. Иеромонах Афанасий в полной мере проявил себя как ученый-богослов на преподавательском поприще в Полтавской и Владимирской духовных семинариях, куда был назначен священноначалием.

В 1917 г. иеромонах Афанасий избирается членом Всероссийского Поместного собора 1917–1918 гг. На Соборе иеромонах Афанасий работал в отделе «О богослужении, проповедничестве и храме». В это же время вместе с профессором Б. А. Тураевым иеромонах Афанасий начал свой знаменитый труд по составлению службы «Всем святым, в земле Российской просиявшим». Впоследствии он всю жизнь совершенствовал текст этой службы. В 1920 г. отец Афанасий назначается наместником двух известнейших монастырей Владимирской епархии — владимирского Рождества Пресвятой Богородицы и Боголюбского, в честь явления Боголюбской иконы Божией Матери. Важнейшим событием в жизни священноисповедника Афанасия стала для него хиротония во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Без преувеличения можно сказать, что святитель Афанасий прославил город Ковров, ибо всю жизнь подписывался епископом Ковровским.

Основной болью молодого епископа стало появление внутри Церкви нового движения — обновленческого раскола. Стойкое противодействие раскольникам-обновленцам, которые старались сотрудничать с новым политическим режимом, послужило причиной того, что в 1922 г. он был арестован. Этот первый арест положил начало многолетним мытарствам епископа. Твердому и бескомпромиссному исповеднику православной веры суждено было на жизненном пути более 30-ти лет провести в тюрьмах, лагерях и ссылках. Все эти многотрудные годы он вел переписку с близкими ему людьми: духовенством, духовными чадами, единомышленниками, а также государственными чиновниками. Изучение корреспонденции епископа Афанасия дает возможность проследить динамику гонения на Русскую Православную Церковь в СССР: периоды усиления преследования верующих, ослабление гонений, изменение политических реалий. Кроме того, из корреспонденции святителя Афанасия можно почерпнуть немало подробностей об особых лагерях МВД, трудностях и особенностях заключения.

Почти вся жизнь святителя Афанасия прошла в тяжелейших условиях заключения. Епископ столкнулся с непосильным трудом, пристрастными допросами, бесчеловечным отношением лагерного начальства. Письма Владыки представителям власти дают яркое представление о содержании в тюрьмах и лагерях осужденных священнослужителей. Отдельный интерес представляет письмо святителя Афанасия, отправленное 18 июля 1955 г. из Зубово-Полянского дома инвалидов высокому партийному чиновнику ― председателю Совета Министров СССР Г. М. Маленкову. Текст этого письма интересен подробностями обстоятельств непростой жизни политических заключенных особых лагерей МВД СССР в послевоенное время.

Новая государственная пенитенциарная политика в СССР в послевоенные годы

27 марта 1947 г. в советскую юридическую систему включается новый нормативно-правовой документ «Инструкция по порядку содержания заключенных в колониях и исправительно-трудовых лагерях МВД СССР». Согласно «Инструкции», для заключенных устанавливался особый распорядок общего и усиленного режима. Заключенные усиленного режима находились под значительной охраной, подвергались особым мерам исправительного наказания. Однако отличительной чертой «Инструкции» явилось все же установление существенных льгот и послаблений для заключенных: значительно сокращен срок лишения свиданий; вдвое сняты ограничения по переписке, передачам; запрещались такие ранее практиковавшиеся дисциплинарные методы, как перевод заключенного в штрафной лагпункт или худшие условия содержания. 26 мая 1947 г. Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить высшую меру наказания — смертную казнь. Самой крайней мерой наказания предусматривалось лишение свободы сроком на 25 лет.

Однако такой по-настоящему революционный шаг не коснулся политических заключенных, каким являлся святитель Афанасий (Сахаров). Дело в том, что для изоляции политических оппозиционеров были сформированы в рамках ГУЛАГ особые исправительные учреждения. Новая структура мест лишения свободы включала в себя Верхнеуральскую тюрьму, Владимирский централ, Александровский централ, а также отдельные исправительно-трудовые лагеря с особыми характерными наименованиями: Дубравный, Горный, Степной, Минеральный, Речной и другие. Именно они назывались особыми лагерями МВД СССР. В этих лагерях отбывали наказания лица, осужденные по 58-й статье. Заключенные особых лагерей МВД СССР использовались при исполнении самой напряженной и опасной работы. Заключенные из так называемого «общего контингента» (осужденные не за политические преступления) в малом количестве оставались в системе новообразованных лагерей для обеспечения работ, но они полностью изолировались от «особого контингента». И только «особо проверенные» граждане СССР могли работать среди вольнонаемного персонала особых лагерей.

В рамках этой новой государственной пенитенциарной политики в 1948 г. Темниковский ИТЛ был переформирован в особлаг № 3, или, как он еще назывался, Дубравлаг или Темлаг. Этот лагерь располагался в богатом лесом западном регионе Мордовской АССР. В лагере была собрана группа заключенных, осужденных за шпионаж, диверсии, террор. В Дубравлаге отбывали заключение анархисты, меньшевики, эсеры, националисты, белоэмигранты, участники антисоветских обществ и объединений. Условия пребывания в лагере были достаточно суровыми, близкими к тюремным: решетки на окнах, закрывающиеся на ночь барачные помещения. Покидать бараки разрешалось только для выхода на работу. «Особый контингент» безвыходно размещался в так называемых БУРах (бараки усиленного режима). В этом лагере святитель Афанасий отбывал наказание с 1946 г. Там он был заключен вместе с выдающимся камчатским миссионером митрополитом Нестором (Анисимовым) и известным экономистом, географом, идейным организатором и лидером Евразийского движения П. Н. Савицким. С ними владыка особенно сблизился. Их объединяла тесная духовная связь, подлинная любовь к Церкви Христовой и Отечеству.

Святитель Афанасий был крайне ослаблен физически. В лагере он занимался плетением лаптей. Никакую другую работу он не мог выполнять по возрасту и инвалидности.

Серьезные политические перемены в стране, видимо, укрепили в святителе Афанасии надежду на изменение участи его и окружающих, а невероятная несправедливость подвигла епископа Афанасия совершить достаточно рискованный шаг — написать письмо Г. М. Маленкову, который в сталинскую эпоху управления страной не отличался лояльностью к Церкви. Дело в том, что 9 ноября 1951 г. истек срок заключения святителя Афанасия. Но владыку не освобождали. К этому времени святитель Афанасий был крайне слаб, имел инвалидность. Власти предполагали поселить его в специализированный дом инвалидов для бывших заключенных, который находился еще в стадии строительства. Без каких-либо объяснений святитель Афанасий был сверхсрочно заключен в Особлаге еще на три года и семь месяцев. И только 18 мая 1954 г. владыка в принудительном порядке был переведен в Зубово-Полянский инвалидный дом, располагающийся недалеко от станции Потьма.

Однако жаловаться даже на такую вопиющую неправду Г. М. Маленкову было со стороны святителя Афанасия достаточно рискованным делом.

В самый разгар антирелигиозной политики советского государства в 1938 г. Георгий Маленков, будучи секретарем ЦК ВКП (б), предлагал Иосифу Сталину «покончить с органами управления церковников, с церковной иерархией». Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление аннулировать положение о комиссиях по рассмотрению религиозных вопросов. Г. М. Маленков и представители советского партийного актива заявляли о необходимости ликвидации законодательства «О религиозных объединениях» 1929 г. А это означало ни много ни мало прекращение самой возможности взаимодействия Церкви и государства. Видимо, только суровые жизненные обстоятельства все же побудили святителя Афанасия написать письмо высокому партийному функционеру.

Г. М. Маленков: политическая карьера и реформы в послевоенном СССР

Западная политическая элита считала Г. М. Маленкова главным претендентом на преемство власти в СССР. И действительно, Георгий Максимилианович имел колоссальный опыт работы серьезного партийного функционера. Вместе с И. В. Сталиным, В. М. Молотовым, К. Е. Ворошиловым и Л. П. Берией он входил в состав созданного в начале Великой Отечественной войны Государственного комитета обороны (ГКО). Это был высший чрезвычайный управленческий совет в СССР в годы войны. Во главе особых комиссий, известных как «маленковские комиссии», он делегировался ГКО с инспекцией на проблемные участки фронта в 1941 г.; решал насущные вопросы военного снабжения под Ленинградом; осуществлял ревизию оборонительных сооружений на подступах к столице в 1942 г.; проверял снабжение армейских частей под Сталинградом; в преддверии Курской битвы курировал снабжение Центрального фронта. С 1943 г. — выполнял задачи по реформированию, улучшению работы оборонно-промышленного комплекса СССР. Добился значительного прогресса, курируя сектор военной авиации страны. Немалую работу провел, возглавляя комитет по возрождению народного хозяйства в освобожденных от немецко-фашистских оккупационных войск областях Советского Союза. В 1945 г. являлся ключевым куратором работ по демонтажу немецкой промышленности в рамках индустриальной репарации, интегрируя и адаптируя немецкие производственные мощности в народное хозяйство Советского Союза. Был награжден званием Героя Социалистического Труда, введен в состав ЦК ВКП(б). Несмотря на то что из-за открывшегося «авиационного дела», в ходе которого Г. И. Маленков попал в опалу, при помощи Берии он снова вернулся во власть и при его же поддержке расправился с конкурентами в рамках так называемого «ленинградского дела».

После смерти секретаря ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам А. А. Жданова, ареста его сторонников по сфабрикованному «ленинградскому делу» Г. М. Маленков фактически становится вторым лицом в государстве.

В 1952 г. ему поручено руководство пленумом XIX съезда коммунистической партии, а также он явился автором и спикером центрального доклада съезда. После смерти Сталина развернулась внутрипартийная борьба за власть между членами так называемой «большой четверки» — Г. М. Маленковым, Л. П. Берией, Н. С. Хрущевым и Н. А. Булганиным. В 1953 г. Хрущев и Маленков разделили между собой власть, устранив при помощи маршала победы Г. К. Жукова Л. П. Берию. В докладе на пленуме ЦК КПСС в июле 1953 г. Г. М. Маленков подверг Л. П. Берию и возглавляемое им ведомство резкой критике, заявив: «Берия преступно замыслил поставить МВД над партией, замыслил поставить ЦК и правительство под контроль МВД. Президиум пришел к выводу, что нельзя с таким авантюристом останавливаться на полпути, и решил арестовать Берию как врага партии и народа». Докладчик охарактеризовал Берию как «морально разложившегося человека». Л. П. Берию лишили всех должностей, приговорили к высшей мере наказания. Чистке подверглись и службисты его карательных органов, участвовавшие вместе с ним в преступных репрессиях.

Проницательный и осторожный партийный лидер, идеальный бюрократ — многие иностранные дипломаты пророчили Г. М. Маленкову миссию следующего после И. В. Сталина правителя Советского Союза. Однако сложные хитросплетения и целеустремленная энергия главного его конкурента Хрущева, обретшего право голоса во внутренней и внешней политике, возымели действие. Постановлением Центрального комитета партии Георгий Максимилианович Маленков был освобожден от должности главы правительства, оставаясь все же пока еще членом президиума Центрального комитета Коммунистической партии. В. М. Молотов и Л. М. Каганович попытались в 1957 г. вместе с ним побороться за власть с Н. С. Хрущевым. Однако не преуспели. Образовавшаяся оппозиция влиятельных государственных функционеров была названа «антипартийной группой», и при помощи министра обороны Г. К. Жукова нейтрализована. Потерпевший поражение во внутрипартийной борьбе за власть Г. М. Маленков получил назначение директора Усть-Каменогорской гидроэлектростанции. После этого его политическая деятельность фактически закончилась.

Историки положительно оценивают недолгий период правления Г. М. Маленкова на посту председателя Совмина в 1953–1955 гг. Его реформы улучшили качество жизни граждан в СССР. Наследник И. В. Сталина считал необходимым либерализировать систему управления. Он вполне допускал возможность мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем. Впервые со времен НЭП Маленков сделал ставку на артельное предпринимательство в сельском хозяйстве. Поощрялось мелкое кустарное производство. Уровень жизни в государстве поднимался за счет роста предпринимательской инициативы граждан. Наблюдался значительный прирост валовой продукции сельского хозяйства. Главное деяние в проводимой им аграрной реформе — снижение сельскохозяйственного налога в 2,5 раза. Известна крестьянская частушка тех времен: «Ай, спасибо Маленкову — разрешил держать корову. Ну а Сталину лежать: не давал козу держать». Маленков выступал за активное развитие легкой промышленности, гармоничное экономическое обновление, приоритетность строительства жилья для граждан в СССР. Во внешней политике Г. М. Маленков держался курса разрядки политического напряжения. Он отказался от территориальных споров с Турцией, восстановил дипломатические контакты с Грецией, выступал за объединение Германии путем свободных выборов.

Письмо святителя Афанасия (Сахарова) Г. М. Маленкову

Рассматривая текст письма святителя Афанасия Г. М. Маленкову, можно прийти к выводу, что, несмотря на некоторое изменение религиозной политики СССР в период Великой Отечественной войны, потепление во взаимоотношениях Русской Православной Церкви и советского правительства, лагерное начальство все же, видимо, еще по инерции, из опасения «как бы чего не вышло» старалось пристально следить и ограничивать «служителей культа». Председателю Совета Министров владыка сообщает о прямых нарушениях руководством исправительных учреждений советского законодательства, злоупотреблениях по отношении к заключенным, дискриминации заключенных священнослужителей.

На страницах своего письма святитель Афанасий обращает внимание Г. М. Маленкова на «величайшую несправедливость» оградить его свободу и права, «как гражданина советского государства». Владыка сообщает, что лагерное начальство без всяких на то оснований, несмотря на предельно точно указанный приговором срок заключения, продолжает держать его в неволе, вовсе не информируя о будущем. Руководство особлага объясняло такое удержание свободного человека в заключении гуманными соображениями: дабы «старик-инвалид по выходе из лагеря не оказался бесприютным и беспризорным». Лагерное начальство, напротив, заверяло епископа, что якобы только руководствуясь гуманитарными целями государство берет его на полное обеспечение, планируя поместить в строящемся на территории Мордовской АССР доме инвалидов. Такая «забота» со стороны администрации лагеря, конечно же, удручала святителя Афанасия, ведь близкие ему люди готовы были взять его на иждивение. «Незадолго до окончания срока мне было предложено указать лиц, которые могли бы взять меня как инвалида на их иждивение. У меня нет личной семьи, у меня нет родных братьев или сестер. Но в жизни часто бывает, что чужие становятся ближе и роднее родных. На сделанный мне запрос я указал таких не родных, но близких мне лиц, которые в течение всего времени моего заключения заботились обо мне и теперь, в связи с окончанием моего срока, сделали соответствующие заявления и продолжают хлопотать о разрешении мне поселиться у них», — пишет святитель Афанасий Г. М. Маленкову. Кроме того, владыка резонно сообщает председателю Совета Министров СССР, что сам по себе аргумент о недостроенном инвалидном доме совсем не является хоть сколько-нибудь справедливым основанием «держать под стражей вольного человека».

Высокому партийному чиновнику святитель Афанасий описывает общую атмосферу бесчеловечного и намеренно предвзятого отношения руководства исправительного учреждения к отбывшим срок заключенным: «Меня по окончании срока не раз перебрасывали из барака в барак, с лагпункта на лагпункт со всеми прелестями этапного следования. Меня то держали в общих бараках на общих с заключенными основаниях, то сажали в запертую камеру, с парашей и получасовой прогулкой. Здесь мне объявляли новое постановление того же ОСО „освободить из-под стражи и от высылки и поместить в дом инвалидов“ и продолжали держать под замком. На мой вопрос к посетившему нас прокурору Дубравлага: „Почему меня и после недавно объявленного постановления ″освободить из-под стражи″ продолжают держать под стражей?“ я вместо ответа услышал сердитый окрик: „Почему вы с длинными волосами?“ — „Я служитель культа. Нам разрешено и в заключении носить длинные волосы“. — „Ничего не знаю. Все должны быть одинаково острижены“…», — пишет епископ Афанасий Г. М. Маленкову.

Владыка Афанасий и другие осужденные были ограничены в свежем воздухе по причине крайне маленькой прогулочной площадки, которую делили 130 сверхсрочных инвалидов-заключенных. По словам святителя Афанасия, на этом небольшом участке, где не было «ни кустика, ни травинки», не было возможности укрыться от палящего солнца. Однако на просьбу к администрации лагеря отгородить небольшое прогулочное место бывшие заключенные получили ответ: «Вы еще птичьего молока захотите!». Несмотря на формальное отбытие тюремного срока, святитель Афанасий находился под постоянным надзором, неоднократно подвергался допросам надзирателя. Лагерное начальство, видимо, из-за атеистических предубеждений, комплексов и боязни высшего руководства системы МВД относилось к нему настороженно. Святитель Афанасий пишет Г. М. Маленкову: «Здесь я под постоянным наблюдением буквально в духе чеховского человека в футляре — как бы чего не вышло! Прислали в инвалидный дом Сахарова. Он — архиерей!.. Как бы чего не вышло! — и меня в первые же дни строго предупреждают, что мне здесь не позволят церковь устраивать, что мне не позволят вести религиозную пропаганду, хотя я не успел еще дать никакого повода к таким предупреждениям. Стало известно, что я получил бандеролью православный календарь издания Московской Патриархии, и меня уже допрашивают, что я буду с ним делать, кому буду давать? Как бы чего не вышло! Получил я сотовый мед. На беду в это время зашел один из начальников. „У вас церковью пахнет, ладан курили?“ — „У меня нет ладана“. — „Восковые свечи зажигали?“ — „У меня нет свечей, а есть сотовый мед“».

18 мая 1954 г. святитель Афанасий был этапирован из особлага № 3 в Зубово-Полянский дом инвалидов. Совершенно обоснованно он сообщает Г. М. Маленкову, что сам факт принудительного вселения в инвалидный дом является грубым попранием закона и здравого смысла. В письме епископ напомнил Г. М. Маленкову о его заявлениях на заседании Верховного Совета СССР. Дело в том, что высокий партийный функционер горячо высказывался с трибуны Верховного Совета за защиту и неприкосновенность личных прав граждан Советского Союза. Святитель Афанасий пишет ему, что «решительно протестует против продолжающегося насилия» и глумления над законом. Описывая Г. М. Маленкову свою принудительную изоляцию, владыка резонно замечает, что так «поступают с свободными гражданами только в случае их сумасшествия». Действительно, ведь не только государственные законы, но и элементарный здравый смысл свидетельствовал о том, что по отбытии срока наказания заключенный должен быть освобожден. Статья 127 Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1936 г., так называемой Сталинской конституции, защищала личную свободу советского гражданина: «Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора». Владыка пишет Г. М. Маленкову, что администрация инвалидного дома нарушала и статью 128-ю Конституции СССР, охраняющую тайну переписки. В нарушение установленного порядка святитель Афанасий необоснованно ограничивался в свидании с близкими ему людьми, подвергался унизительным незаконным обыскам, угрозам со стороны коменданта дома инвалидов.

После смерти в 1953 г. И. В. Сталина в государственной политике СССР произошли перемены. Л. П. Берия инициировал постановление об амнистии некоторых групп заключенных. Президиум Верховного Совета СССР утвердил инициативу Л. П. Берии. Освобождались осужденные на срок до пяти лет, беременные женщины, несовершеннолетние, женщины старше 50 лет, мужчины более 55 лет. Освобождению подлежали также граждане с некоторыми неизлечимыми болезнями.

Увы, амнистия нисколько не повлияла на положение святителя Афанасия. Остается только предполагать, что переживал измученный лагерной жизнью епископ. Ведь владыка Афанасий очень ждал освобождения. Невзирая на невероятную несправедливость и сложности, он продолжал труды по гимнографии даже в заключении. «Я мечтаю о свободе, чтобы с большими удобствами, с необходимыми хотя немногими пособиями закончить начатое и, может быть, начать задуманное», — сообщает святитель Афанасий своей духовной дочери монахине Маргарите.

Поэтому вовсе неудивительно, что святитель Афанасий просит справедливости у председателя Совета Министров. Надеясь на здравый смысл, он пишет ему: «Тяжесть переживаний от той неправды, жертвой которой был я и от которой страдали мои близкие, увеличилась еще более, когда в прошлом году так решительно и всенародно были вскрыты и осуждены допускавшиеся ранее нарушения советской законности, так гневно заклейменные советской общественностью, и когда справедливо и строго были наказаны прежние руководители карательных органов, те руководители, при которых и я, вопреки их собственным постановлениям „освободить из-под стражи“, в течение многих месяцев задерживался в сверхсрочном заключении. Можно ли это рассматривать иначе, чем как предательскую деятельность с целью дискредитировать сов[етскую] власть и сов[етскую] законность.

И в правительственных актах, и в советской прессе высказывалось твердое убеждение, что бывшие заключенные, освобожденные по амнистии или по окончании срока, вернувшись в ряды свободных граждан, будут честно и добросовестно трудиться на благо родины. Поэтому давалось распоряжение, чтобы власти на местах оказывали всяческое содействие вышедшим из заключения и в получении работы, и в устройстве их бытовой обстановки. А меня, как и моих сотоварищей по несчастью, не дав мне возможности проявить себя на свободе, заранее ошельмованного уже упраздненным ОСО при бывшем МГБ, по-прежнему продолжали держать под стражей. Можно ли было оставаться спокойным, можно ли было не волноваться? Можно ли было не страдать?

Волновались и мои близкие, читая об амнистии не отбывшим еще срока заключения и теряя надежду увидеться с давно окончившим срок. Их волнения болезненно переживались и мной».

Несомненно, пастырское слово святителя Афанасия к Г. М. Маленкову, пусть и сказанное не напрямую, скрытое из-за атеистических реалий времени, было обращено к внутреннему миру собеседника, к его совести, к тем глубинам души, в которых таится искра Божия.

Мы предполагаем, что письмо-заявление председателю Совета Министров дошло до адресата, и высокий партийный чиновник повлиял на участь святителя Афанасия.

Владыка подал официальную просьбу освободить его на попечение старосты собора Воскресения Христова в г. Тутаев Егора Егоровича Седова. Власти освободили из-под стражи святителя Афанасия 7 марта 1955 г., разрешив Е. Е. Седову взять его под опеку.

В рамках темы нашего исследования интересны последние годы жизни этого высокого партийного чиновника. Выйдя на пенсию, бывший глава Совета Министров СССР тихо жил в служебной квартире в Москве вместе с женой Валерией. Электричкой добирался на свою дачу в Кратово. В известном немецком журнале Der Spiegel в 1988 г. публиковалась информация о том, что Георгия Максимилиановича «…видели в деревенской церкви. Он обратился к православной вере — им овладело раскаяние». По некоторым сведениям, бывший глава правительства Советского Союза прислуживал пономарем в Богоявленском соборе в Елохове, был даже чтецом.

В религии бывший высокий государственный чиновник увидел объединяющее начало. Сын Георгия Максимилиановича, выдающийся биофизик, доктор наук, профессор, почетный вице-президент РАЕН Андрей Георгиевич Маленков говорил, что отец любил повторять: «Хорошо то, что объединяет людей, и плохо то, что разъединяет». Дочь Георгия Максимилиановича, профессор государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова Воля Георгиевна Маленкова работала над проектом храма в честь вмч. Георгия Победоносца. Этот храм был построен на средства предпринимателя в 1995 г. в селе Семеновское Московской области. Художественную роспись интерьера церкви выполнил внук Г. М. Маленкова — Петр Александрович Степанов. На территории храма находятся братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Можно осторожно предположить, что прикровенное пастырское слово Владыки, обращенное в 1954 г. в письме-заявлении к А. Г. Маленкову, оставило доброе христианское семя в душе влиятельнейшего партийного функционера 50-х гг. 20-го столетия.

Заключение

Исследование письма святителя Афанасия Г. М. Маленкову выявило нарушение представителями особой исправительной системы СССР советского законодательства, грубое попрание прав человека, предвзятое отношение к священнослужителям.

В годы Великой Отечественной войны была открыта новая страница истории церковно-государственных отношений в СССР. За короткий период были приняты нормативные документы, регулирующие приходскую деятельность. Принятое на Поместном Соборе 1945 г. «Положение об управлении Русской Православной Церкви», было утверждено и одобрено СНК Союза ССР. В качестве координирующего, связующего органа между Церковью и государством создан Совет по делам Русской Православной Церкви. Однако, несмотря на легализацию органов церковного управления, большой религиозный подъем и духовное возрождение, преследование и дискриминация священнослужителей, осужденных по политическим статьям, продолжалась. А представители исправительной системы наказания особых лагерей системы МВД СССР, поступая вопреки совести и здравому смыслу, по отношению к духовенству не только не соблюдали нравственные правила, но шли и на попрание правовых актов, нарушая Конституцию СССР и государственные законы.

Источник: Богослов.ru