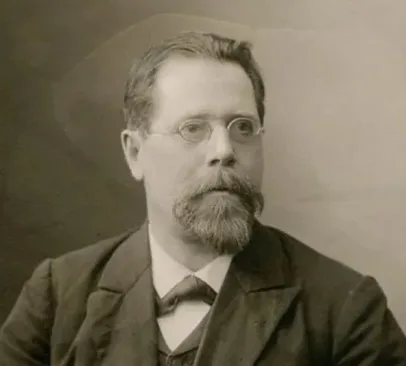

Н. Н. Глубоковский является выдающимся деятелем церковной отечественной науки. К сожалению, его вклад в отечественную науку не до конца осознается современными деятелями гуманитарной науки. Более того, огромная часть его исследований не введена в научный оборот вовсе, а лишь фрагментарно освящена в небольших обзорных статьях. В рамках текущей статьи мы затронем один из таких малоизученных аспектов деятельности Н. Н. Глубоковского, как его участие в деле перевода, а если быть точнее — редактирования перевода Священного Писания. Данная деятельность заняла у исследователя весьма продолжительную часть времени, однако в результате был создан огромный труд с комментариями по редактуре и исправлению синодального перевода Четвероевангелия. Вопрос о переводе Священного Писания на любой язык, в том числе и на русский — это вопрос, несомненно, связанный с огромной ответственностью, которую мы можем наблюдать во всей деятельности Н. Н. Глубоковского. Глубоковский жил в весьма интересную эпоху, когда, с одной стороны, был явный интерес к развитию отечественной библейской науки, а с другой — у многих исследователей наблюдался весьма комплементарный взгляд на наработки западной библейской науки. Более того, многие исследователи с пиететом относились к плодам критической библеистики, и немногие детально и основательно давали критику подобным тенденциям. В этом плане Н. Н. Глубоковский является представителем того редкого класса ученых, которые, не отвергая полезных методологических находок в западной библеистике, сохраняли верность православной позиции, обосновывая ее. Работа Глубоковского над редакцией синодального перевода Священного Писания может служить тому подтверждением и иллюстрацией.

Исходя из всего вышеизложенного, мы можем вполне конкретно сформулировать главную цель и основные задачи текущей статьи. Целью статьи является рассмотрение малоизученного аспекта деятельности Н. Н. Глубоковского, а именно его взаимосвязи с делом перевода священного писания Нового Завета. Для решения этой цели поставлено несколько задач. Во-первых, будет представлена общая историческая справка касательно участия Н. Н. Глубоковского в деле исправления Священного Писания. Во-вторых, мы классифицируем основные замечания, сделанные им в процессе работы. В-третьих, мы рассмотрим особенности методологического подхода Н. Н. Глубоковского. Наконец, мы рассмотрим судьбу замечаний Глубоковского, а также их значения для творческого взаимодействия между Н. Н. Глубоковским и К. П. Победоносцевым.

При общем взгляде на данную проблему нельзя не затронуть, пусть и кратко, вопрос о взаимоотношениях между Н. Н. Глубоковским и К. П. Победоносцевым. Нельзя обойти этот вопрос по некоторым причинам. Во-первых, именно по инициативе К. П. Победоносцева работа над редактурой синодального перевода Священного Писания переходит из фазы рассуждений в фазу активных действий. Сам К. П. Победоносцев, говоря о данном вопросе, писал: «Как и всякий первый опыт, не свободен от недостатков, кои сознаваемы были и самими переводчиками». Таким образом, мы видим промыслительную зависимость двух ученых — К. П. Победоносцева и Н. Н. Глубоковского. Во-вторых, нельзя не отметить, что Н. Н. Глубоковский весьма лестно отозвался о переводческом опыте 1906 г. К. П. Победоносцева. Данный труд — «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа в новом русском переводе К.П. Победоносцева. Опыт к усовершенствованию перевода на русский язык священных книг Нового Завета» — был подвергнут Глубоковским не менее детальному рассмотрению, чем рецензируемый им же ранее синодальный перевод Четвероевангелия. Наконец, в-третьих, мы можем с уверенностью сказать, что плоды интеллектуальной деятельности Н. Н. Глубоковского были использованы К. П. Победоносцевым, чему имеются как прямые свидетельства, сохранившиеся в дневниковых записях, так и косвенные, отобразившиеся на полях рукописи Глубоковского и представляющие особый интерес для биографов, текстологов, изучающих данный вопрос. Так, Глубоковский в своих дневниках пишет: «По письму ко мне К. П. Победоносцева из Лейпцига я знаю, что он брал эту тетрадь (Евангелие от Иоанна) с собою за границу и читал ее, почему, может быть, (но не больше), ему именно принадлежат отметки синим карандашом на полях».

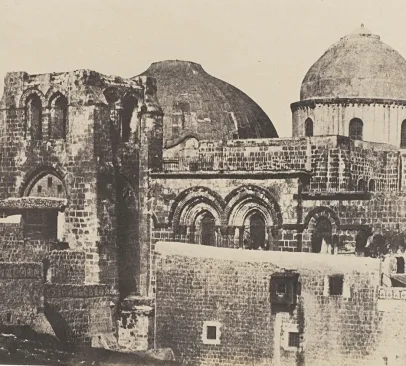

Как отмечалось ранее, Н. Н. Глубоковский начал работать над редактурой перевода синодального текста Нового Завета благодаря инициативе К. П. Победоносцева, обратившегося к ректорам академий, в том числе и Санкт-Петербургской, где работал Глубоковский. В рамках этого разговора необходимо отметить то, как видел цели и задачи данной работы сам К. П. Победоносцев. Так, в своем официальном письме он говорил: «Как и всякий первый опыт, перевод на русский язык книг Священного Писания не лишен недостатков, кои сознаваемы были и самими переводчиками. Некоторые из сих недостатков исправлялись в последующих изданиях, как это можно видеть из сравнения с предыдущими изданиями. Но несмотря на это, значительное количество неточностей осталось. Многие благочестивые читатели, привыкшие слышать этот текст в славянской речи, исполненной достоинства и силы, не удовлетворяются передачею этого текста в складе русской литературной речи и не без основания указывают, что во многих случаях не было никакой нужды заменять русским перифразом или русским словом, успевшим уже войти в оборот вульгарной речи, вполне понятную речь славянскую или вполне понятное славянское слово».

Весьма уместно будет показать и ответ Н. Н. Глубоковского, который пришел на следующий день после официального письма ректора академии епископа Антония (Вадковского). В письме от 28 августа 1892 г. он пишет: «Получив отношение Вашего Преосвященства от 27 августа сего года за № 1568, по коему Вами благоугодно было поручить мне дело пересмотра русского перевода Священных книг Нового Завета, я с полною охотою и совершенным усердием готов исполнить волю Вашего Преосвященства, хотя готовность могла бы показаться излишнею смелостью и даже послужить во вред этому святому делу, если бы я не предупредил о своей слабости».

Работа над рукописью продолжалась пятьдесят пять долгих месяцев. Условно началом работы можно считать 28 августа 1892 г., когда Н. Н. Глубоковский согласился взяться за это непростое дело. Конечной датой также условно можно считать 10 апреля 1897 г. Николай Никанорович работал над редактурой книг, опираясь на их расположение в каноне Нового Завета. Именно поэтому первым текстом, подвергшимся редактуре, стал текст Евангелия от Матфея. Первые плоды трудов Н. Н. Глубоковского были переданы в канцелярию 29 октября 1892 г. В канцелярии рукопись оказывается 5 января 1893 г. Вместе с ней поступает и сопроводительное письмо, благодаря которому легко устанавливается порядок работы Глубоковского над рукописью.

Следующей рукописью, поданной на имя ректора, стали замечания Н. Н. Глубоковского на Евангелие от Марка. С точки зрения хронологии, данная работа заняла у Глубоковского меньше всего времени. Если взять за дату начала работы 10 декабря 1892 г., а датой окончания считать 17 января 1893 г., то мы получаем срок чуть больше месяца. Последующие замечания к тексту Евангелия от Луки были сделаны еще быстрее: чуть меньше месяца потребовалось Глубоковскому на работу. Вместе с этим в Синоде рукопись с комментариями Глубоковского появилась спустя семь месяцев, а именно 1 сентября 1893 г. Глядя на эти даты, мы видим, что Глубоковский работал над «Замечания» в весьма плотном режиме. Но такой продуктивный темп работы сохранить не удалось. В работе над замечаниями к Евангелию от Иоанна Глубоковский делал большие перерывы. Так, в период с 4 октября по 9 декабря 1893 г. были сделаны комментарии на первые пять глав Евангелия, после чего был перерыв в работе длиной в четыре года. Итог своей работы Н. Н. Глубоковский представляет в синод 10 апреля 1897 г., являясь на тот момент профессором Санкт-Петербургской духовной академии. Общий объем рукописей с исправлениями составили более тысячи страниц.

Все замечания по исправлению синодального текста можно условно разделить на четыре группы. В первую группу входили замечания, сделанные с целью уточнения русского перевода по оригиналу греческого текста. В качестве примера-иллюстрации можно привести его комментарий на стих 17 пятой главы Евангелия от Матфея. Глубоковский справедливо отмечает, что выбранное переводчиками слово «нарушить» не отображает всей силы глагола, стоящего в подлиннике. Он отмечает, что греческий глагол καταλῦσαι лучше перевести как «уничтожить». Более того, по его мнению, это будет крайне гармонично смотреться на фоне развития мысли в 19-м стихе. Во вторую группу входили замечания, касавшиеся уточнения перевода с точки зрения норм и стиля русского языка. В комментариях подобного рода мы можем наблюдать ряд односложных замечаний и пометок по типу «проще», «менее прилично», «глаже сказать», «предложение ужасно длинное и тяжелое» и др. В некоторых случаях комментарии чуть большего объема, но так или иначе они подчеркивают тяжеловесность фраз, либо нескладность звучания, либо невозможность построить таким образом предложения с точки зрения норм русского языка. В третью группу можно отнести замечания, сделанные для внесения ясности.

Здесь нужно сделать уточнение. Дело в том, что Николай Никонорович не без основания полагал, что ясность в библейский текст нужно вносить через пояснительный комментарий, а не через адаптацию текста. При этом он прекрасно понимал, что потребность в ясности текста необходима. В предисловии к своему труду он пишет: «Неясное должно раскрываться перед читателем и должно быть дано все, способствующее к уразумению слов Писания». При этом ясность, по мнению Н. Н. Глубоковского, должна достигаться через историко-грамматический комментарий, который объяснял бы сложные места через дополнительные сведения из области археологических, исторических, культурологических и богословских наук. В этом плане весьма показательным является его замечание к 28-му стиху главы 18 Евангелия от Матфея. В своем комментарии он старается прояснить материальную ценность упоминаемых в отрывке монет, пересчитывая их стоимость в имперских рублях. Он пишет: «Если один денарий 21,6 коп. сер., то 100 = 21 р. 60 коп. Так как сто денариев составляли мину, а 60 мин — талант, то раб этот был должен (60x10 000 =) в 600 тысяч раз менее, чем его товарищ — господину. Отсюда примечание: около 21 р. 60 коп или в шестьсот раз менее, чем он сам должен был государю».

И наконец, к четвертой группе относятся замечания, сделанные с позиции привнесения научности. Он стремится к тому, чтобы каждое слово находилось на своем месте обоснованно. При этом, понимая сложность библейской текстологии в вопросах разночтений, он также предлагает и способ, при помощи которого можно было бы отметить те фрагменты текста, которые отсутствуют в той или иной рукописи. Он говорит о необходимости условных обозначений, отмечая, что они: «совершенно необходимы, коль скоро издание русского Нового Завета желает быть не только общедоступным, но и — в известной мере — критически-научным». Наиболее показательным является в этом плане комментарий Глубоковского на текст Евангелия от Матфея 2:18. Он пишет: «Θρηνος нет в лучших mnss (т. е. в манускриптах) Нового Завета, не имеется его и у Иеремии (см. там же); кажется, законно его опустить».

Ввиду вышесказанного необходимо отметить и позицию Н. Н. Глубоковского по поводу критических изданий текстов известными отечественными библеистами. Отметим, что все это поднимает вопрос и о textus receptus. С точки зрения современной библеистики вопрос также остается актуальным, однако вводные, с которыми работает современная библеистика, несколько отличается от тех, с которыми приходилось работать ученым XIX в.

Исследователи отмечают то, что известно как минимум три типа этого текста: Наворский, Московский и Санкт-Петербургский. При этом подобные тексты начинают издаваться лишь с 1810 г. Ценность труда Н. Н. Глубоковского помимо прочего заключалась в том, что он руководствовался научным подходом, был весьма обстоятельно знаком с критическими изданиями Библии московской и питерской редакции. В результате проведенной работы Глубоковский сформулировал ряд тезисов. Он пишет: «1) ни одно из греческих изданий Нового Завета в России не дает textus receptus; 2) все они не имеют самостоятельного значения и 3) по критической малоценности не могут быть законодательными образцами для перевода, так что 4) с нашей стороны критика текста вполне позволительна»[10]. Говоря о взгляде Глубоковского на возможность использовать критический текст, мы должны отметить уникальность его позиции. С одной стороны, как человек ученый, он считает важным задавать вопросы о подлинности и достоверности каждого слова. С другой стороны, являясь человеком веры, он оставался верен традиции. В его позиции, безусловно, было много оговорок, но концептуально она была близка позиции другого богослова, занимавшегося данным вопросом, — святителя Филарета (Дроздова). Как известно, святитель также радел о переводе Священного Писания, участвуя в деле создания этого текста. В общих чертах позицию обоих авторов можно выразить так: «Лучше иметь текст более полный».

Также он обратил внимание и на вопрос о возможном уточнении церковнославянского текста. Его позиция была следующей: «Для начала необходимо восстановление первоначальной кирилло-мефодиевской редакции». Помимо этого, он также отмечал: «Можем отыскать и соответствующий ему греческий прототип и, следовательно, все средства довести копию до тождества с оригиналом». Он стремился к тому, чтобы каждое слово в переводе находилось на своем месте законно. При этом конечный перевод, по его мнению, должен быть эталоном словесности как с грамматической, так и со стилистической точек зрения.

Как отмечалось ранее, Глубоковский знал о том, что его труды были использованы К. П. Победоносцевым. Последний издает свой перевод Нового Завета в 1906 г. под заглавием: «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа в новом русском переводе К. П. Победоносцева. Опыт к усовершенствованию перевода на русский язык священных книг Нового Завета». Данный труд не так популярен у читателей сегодня. Вместе с этим автор решает одну из важных задач, а именно гармонизирует церковнославянский текст и русский перевод. Сделано это автором совершенно умышленно. Так, К. П. Победоносцев, объясняя то, зачем это было сделано таким образом, говорит: «Не тревожил бы уха знакомого с гармонией церковного чтения». Также он отмечает: «Напрасно во многих случаях избегать в русском переводе славянских слов и речений, когда они в известном тоне употребительны и всем понятны».

Характеризуя перевод Победоносцева, Е. Е. Ремова отмечает, что последний весьма часто заменяет лексемы синодального перевода их аналогами церковнославянского языка. Действительно, при взгляде на перевод Победоносцева мы увидим огромное количество следующих лексем: десница, сотворить, облекаться, недужный др. Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что сохраняет Победоносцев не только лексику, но и синтаксис церковнославянского перевода, перенося его в свой текст. Помимо Глубоковского, положительно переводческий опыт Победоносцева оценивали и некоторые церковные деятели, в числе коих можно упомянуть протопресвитера Александра Хотовицкого, протоиерея Николая Балашова. В целом отмечается, что сделанный перевод ввиду своего бережного отношения к церковнославянскому, с одной стороны, и высокой литературности с точки зрения норм современного русского языка, с другой, может быть употребляем не только как перевод для домашнего чтения, но и как богослужебный перевод.

Важно отметить, что на часть этого труда, а именно на Евангелие от Иоанна, Н. Г. Глубоковский оставил свой отзыв. В настоящее время этот отзыв хранится в РНБ. В целом перевод К. П. Победоносцева он встретил крайне тепло, отметив его стилистические и грамматические достоинства. Его комментарии условно можно разбить на две большие части. Первая часть является обзорной и состоит из хвалебных отзывов на стилистические находки К. П. Победоносцева. Вторая часть представляет классификацию всех находок Победоносцева, которые условно разделяются на три группы: 1) удачный подбор славянских терминов, 2) корректные формы и обороты, 3) гармонизация. Описанные части в целом равны друг другу по объему. Первая часть занимает 12 листов, вторая — 10.

Исследователь данной темы Ремова Е. Е. отмечает: есть большая вероятность, что сам К. П. Победоносцев не был знаком с рецензией на свой труд со стороны Глубоковского. Аргументом может служить то, что сохранившийся перевод имеет вид черновых пометок и записей, а не чистового текста. Тем не менее мы однозначно можем говорить о творческом взаимодействии двух ученых, занятых общим делом и имеющих конкретную мотивацию — послужить Церкви Христовой. Вполне очевидно, что и инициировавший работу над корректировкой синодального перевода К. П. Победоносцев использовал замечания своего коллеги Глубоковского, однако подошел к этому творчески. А Николай Никонорович, точно зная о том, что Победоносцев пользовался его трудами, счел своей задачей дать весьма развернутую рецензию на получившийся текст, указав его сильные стороны.

Из проведенного анализа мы видим, что работа над переводом Священного Писания не завершилась после издания синодального текста. Во многом, не случись трагических событий 1917 г., пусть история и не терпит сослагательного наклонения, мы могли бы говорить о возможном издании новой редакции синодального текста. Так или иначе произошедшие в истории нашей страны перемены на долгие годы закрыли данный вопрос. Более того, судьба огромного труда Глубоковского не менее печальна — до сих пор он не введен в научный оборот. Огромное наследие его было обнаружено в архивах еще в 1982–1983 гг. заслуженным профессором Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Владимиром Сорокиным. Однако до сих пор этот огромный пласт не только не используется, но даже до конца не введен в научный оборот. Но даже такое беглое ознакомление с работами Н. Н. Глубоковского позволяет сделать вывод об их бесспорной важности для отечественной герменевтической науки. Вместе с тем даже из имеющихся опубликованных фрагментов и обзоров можно сделать ряд положительных выводов касательно методологии работы с переводами Священного Писания. Особенно актуально это в связи с тем, что в последнее время количество переводов Библии растет, однако качество многих из них оставляет желать лучшего. Во многих переводах мы можем наблюдать отсутствие какой-либо методологии, упрощение, примитивизацию, вольности и ряд других явлений, недопустимых в работе над Священным Писанием.

Литература

1. Антоний (Вадковский), епископ. Официальное письмо Н. Н. Глубоковскому от 27 августа 1892 года / епископ Антоний (Вадковский) // РНБ ОР и РК. Ф. 194, оп. 1, ед. хр.1088.

2. Глубоковский Н. Н. Замечания на славяно-русский текст Евангелия от Иоанна / Н. Н. Глубоковский // РНБ ОР и РК. Ф. 194, оп. 1, ед. хр. 59.

3. Глубоковский Н. Н. Общие указания по вопросу об исправлении славянского и русского перевода Нового Завета // РНБ ОР и РК. Ф. 194, оп. 1., ед. хр. 55.

4. Об исправлении русского перевода книг Священного Писания // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1892. № 33. С. 1129.

5. Победоносцев К. П. Предисловие // Новый Завет в переводе К. П. Победоносцева. Репринтное воспроизведение издания 1906 г. СПб., 2000.

6. Реморова Е. Е. Н. Н. Глубоковский и К. П. Победоносцев: о творческом взаимодействии в деле перевода на русский язык Нового Завета. Сибирский филологический журнал №1. 2009. C. 125–130.

7. Савич Д. Н., прот. Ординарный профессор Н. Н. Глубоковский и его «Замечания на славяно-русский перевод Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна» (история рукописи). Скрижали. №4. 2012. С. 10–20.

8. Сосуд избранный. История российских духовных школ. ред. Склярова, М.Д. СПб. Борей. 1994. 464 с.

Источник: Богослов.ru